Machine Learning Basic

PCA

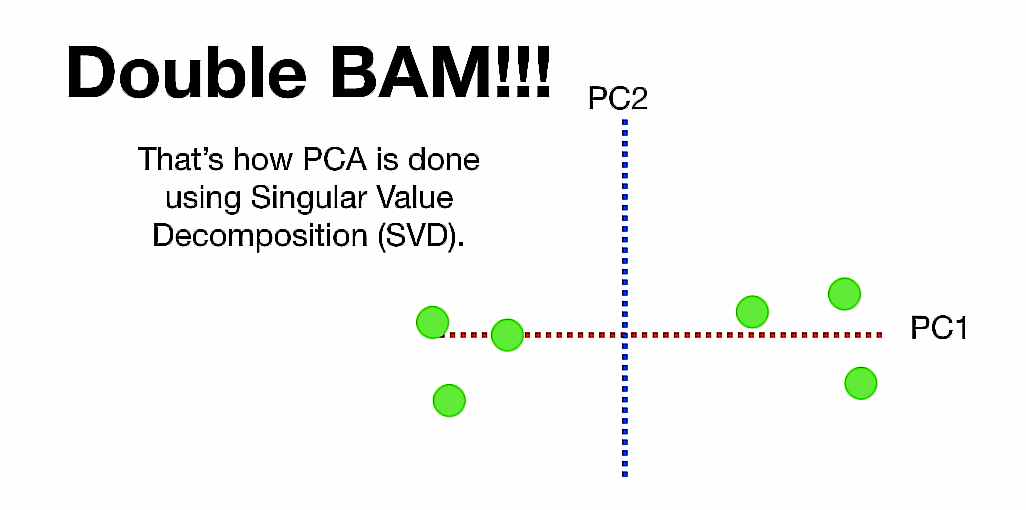

Principal Conponent Analysis using Singular Value Decomposition (SVD)

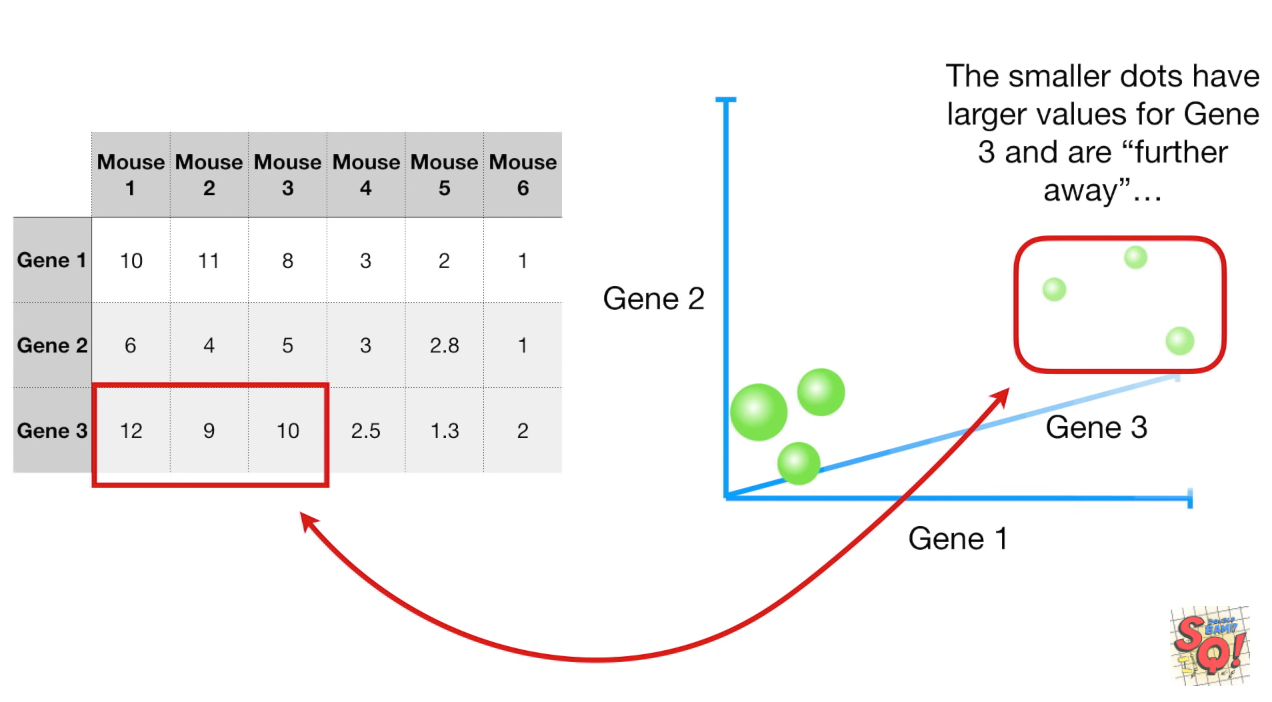

用图表我们最多能表达3个维度的特征:

更多的话已经无能为力了,现在我们回到2维特征,

- 绘图后,把x值取个中值,y值也取个中值,得到一个center,我们就把center理解为所有数据的中点

- 再把中点移到原点

- 进现在所有的点进行回归(必须过原点?)

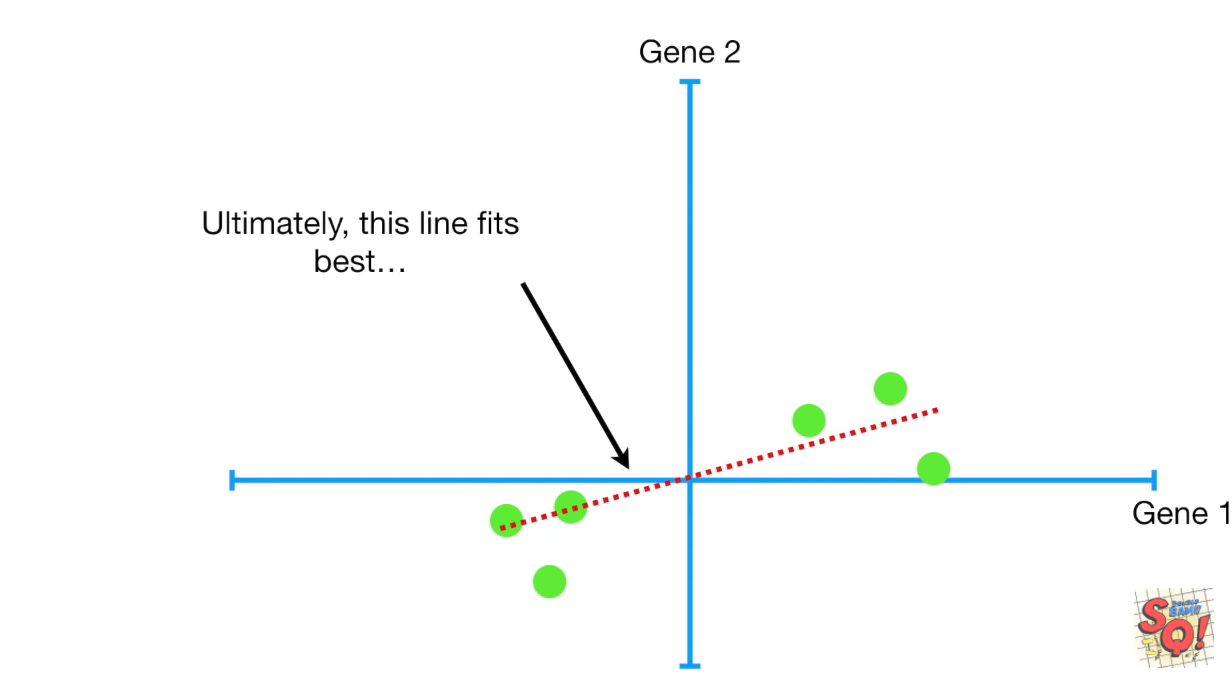

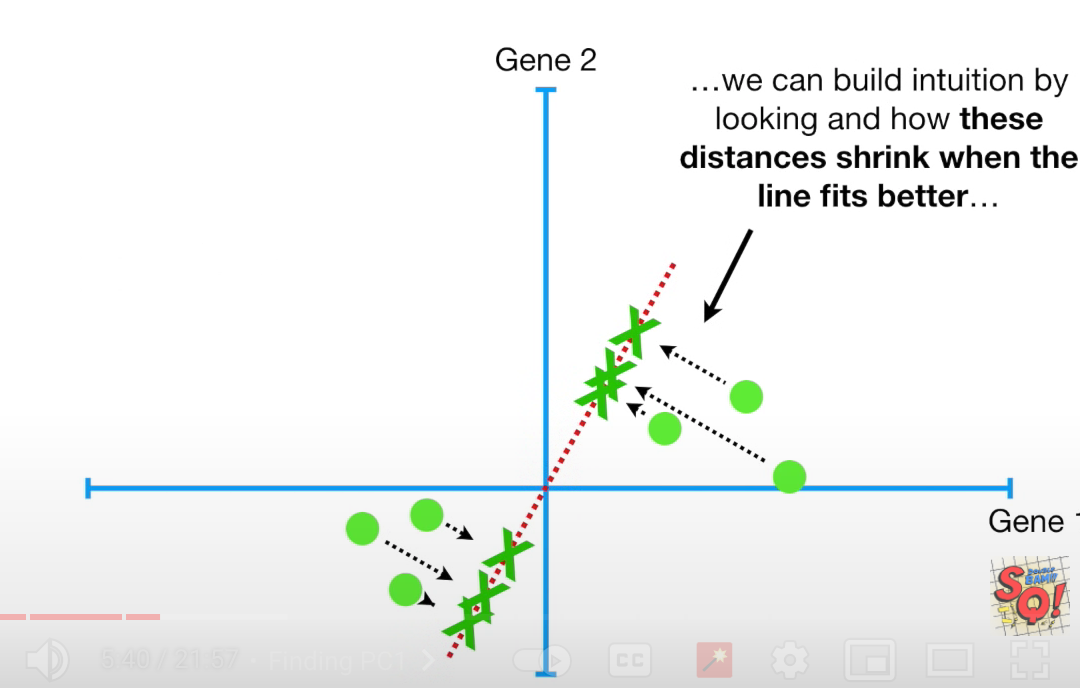

不是回归这么简单,为了衡量这条线有多fit这些数据点,我们把数据点投影到线上。

现在有两个判断指标(作用是一样的):

- 每个点到线的投影的

垂直距离之和,最长,fits best - 每个点在线上的投影

到中心的距离之和,最短,fits best

从勾股定理能知道,

- 斜边(就是向量本身,即点的位置)不变,设为

a, - 投影垂直距离为

b - 投影到中心(原点)的距离为

c

a是不可能变的,那么b和c就是负相关的关系了。

PC1

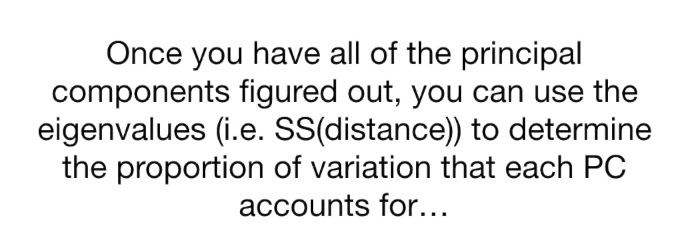

我们来计算所有的投影到中心的距离之和:

$ SS(distance) = c_1^2 + c_2^2 + \cdots + c_6^2 $

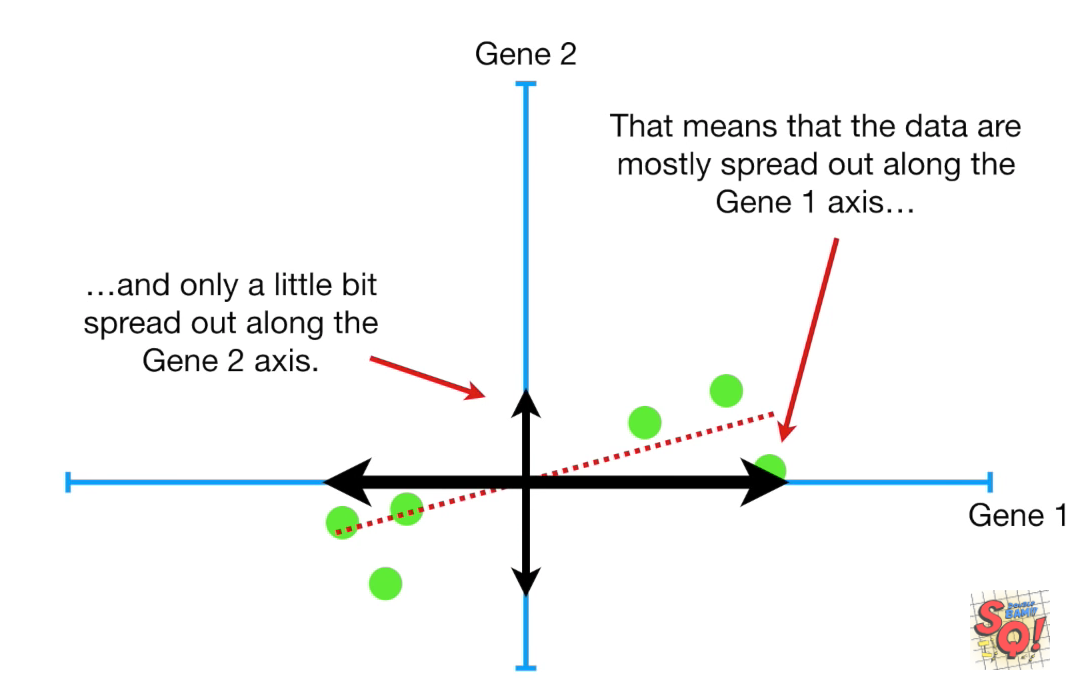

得到SS的最小值,对应的线我们称为Principal Copmponet 1 (PC1), 如图

它是一条斜率为0.25的过原点的线,也就是说,它在x轴上的延展是4倍于y轴上的延展(数据的分布)

它是一条斜率为0.25的过原点的线,也就是说,它在x轴上的延展是4倍于y轴上的延展(数据的分布)

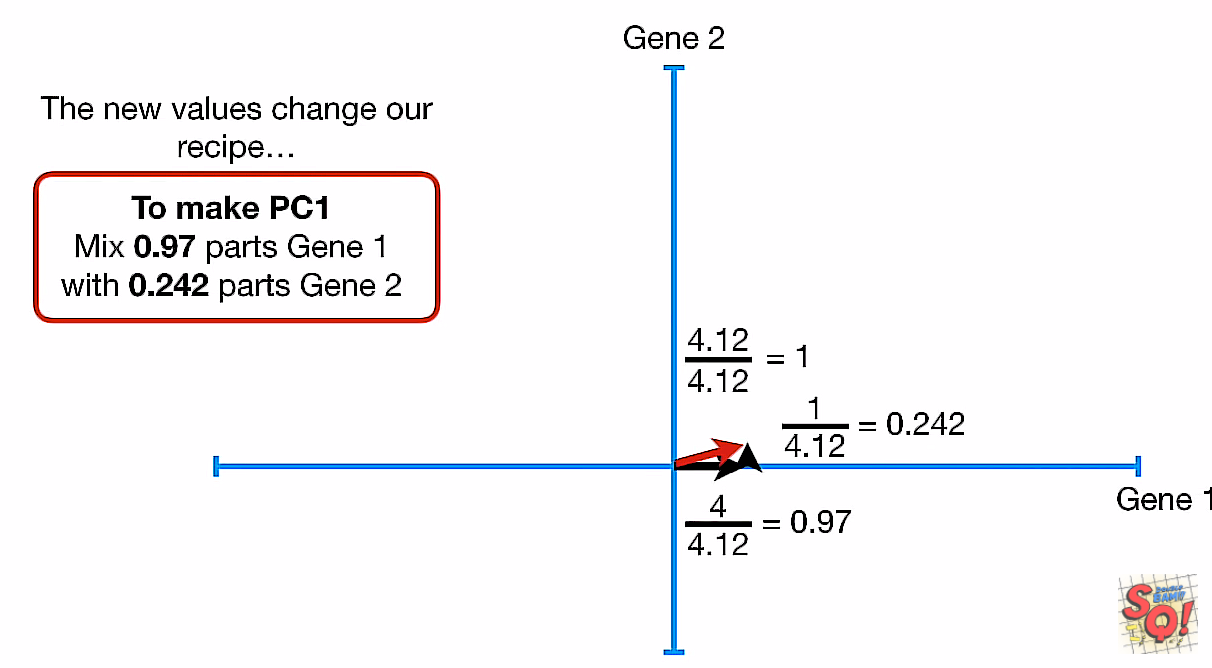

也可以理解为要构成PC1,需要4份x,1份y。(x是gene1, y是gene2)

或者说,

- PC1是x和y的线性组合(

linear combination) 术语1 - 而线性组合就是矩阵啊

继续应用勾股定理,并归一化(既在PC1这条线上找到单位长度的向量,开始计算)

- 前提是我们知道了线性组合是1:4,那么:

- 归一化后 length = 1, -> (a, b) = (, )

- (0.242, 0.97)

- 那个PC1上的单位长度的向量我们称为

Sigular Vector或Eigenvector for PC1(就是矩阵的eigen value) 术语2 - 再取根号: =

Singular Value for PC1= SS(distances) - 所以我们把

Singular Value给分解成(0.242, 0.97)这个过程就叫奇异值分解(SVD)?

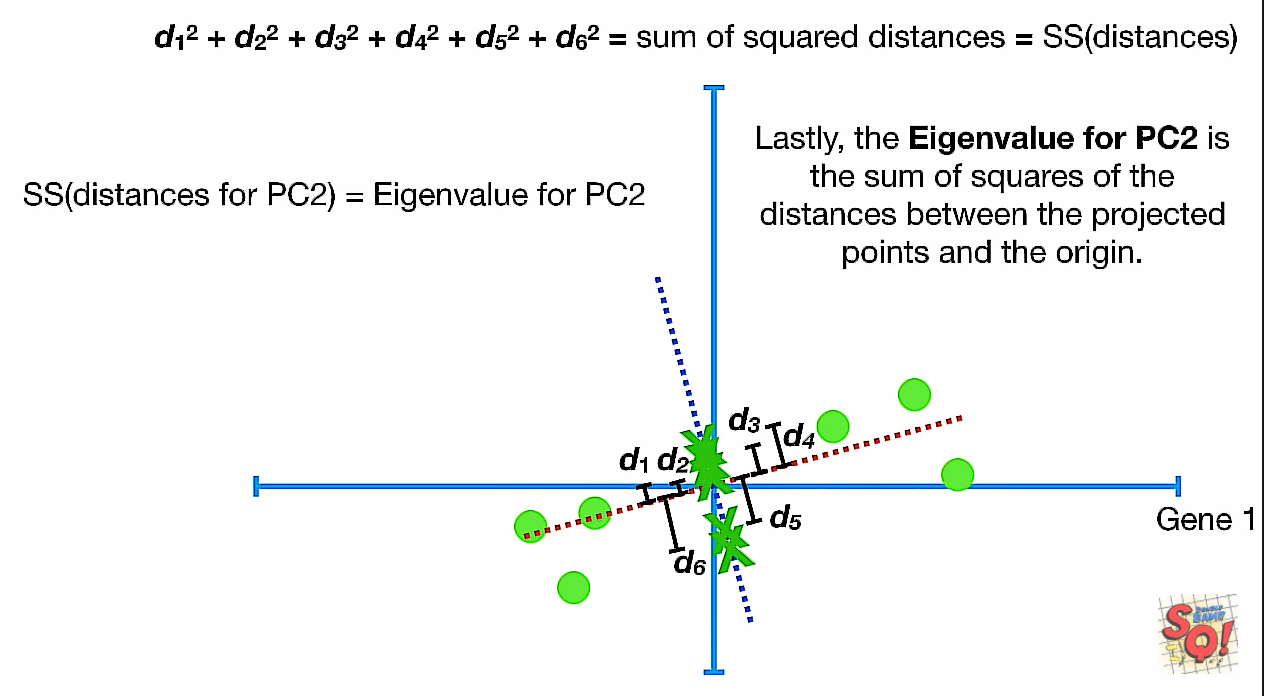

PC2

我们对PC1从原点做一条垂直线,可知斜率变成了(-4),分解的值为(-0.242, 0.97)

- 同样,可以理解为对投影到PC2来说,gene2有4倍重要于gene1

- 但

Eigen Value of PC2不再是投影距离的平方和,而是中心距离的平方和了

这时候我们就要问了,为什么要一个垂直的PC2?

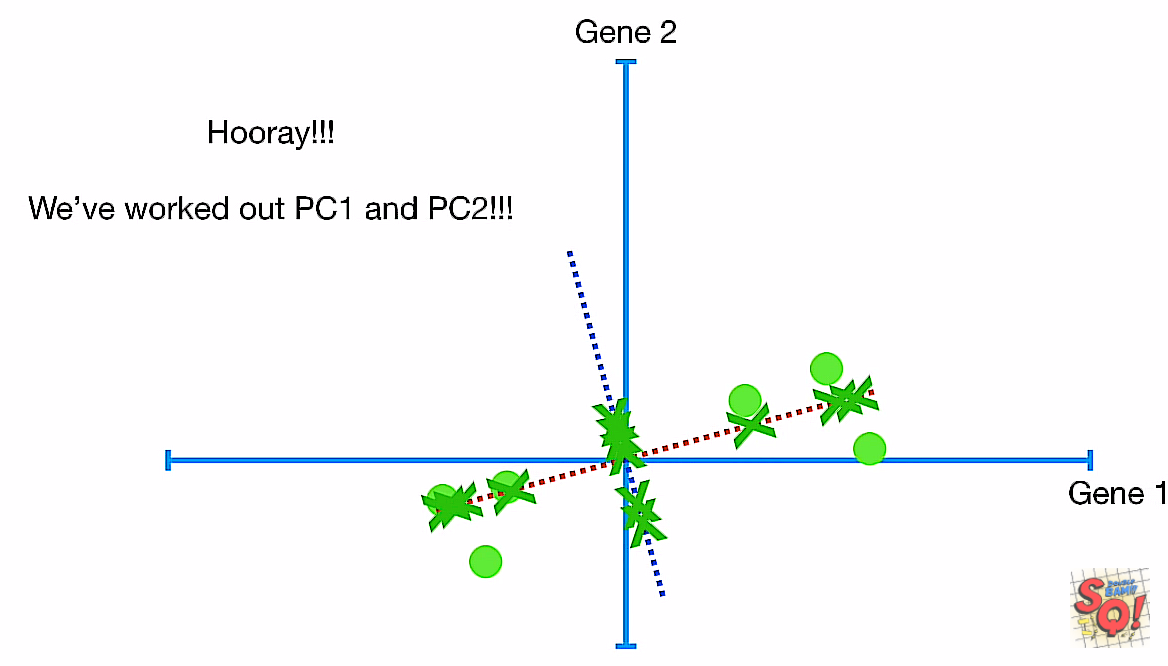

有没有发现,PC1和PC2已经组成了自己的坐标系了!!!只要再把它旋转一定的角度。

投影到两条轴上的点分别成了新的x,y坐标,成点:

这个时候,我们之间讨论的两个度量:

- 投影距离

- 投影与中心的距离 分别就成了y值和x值

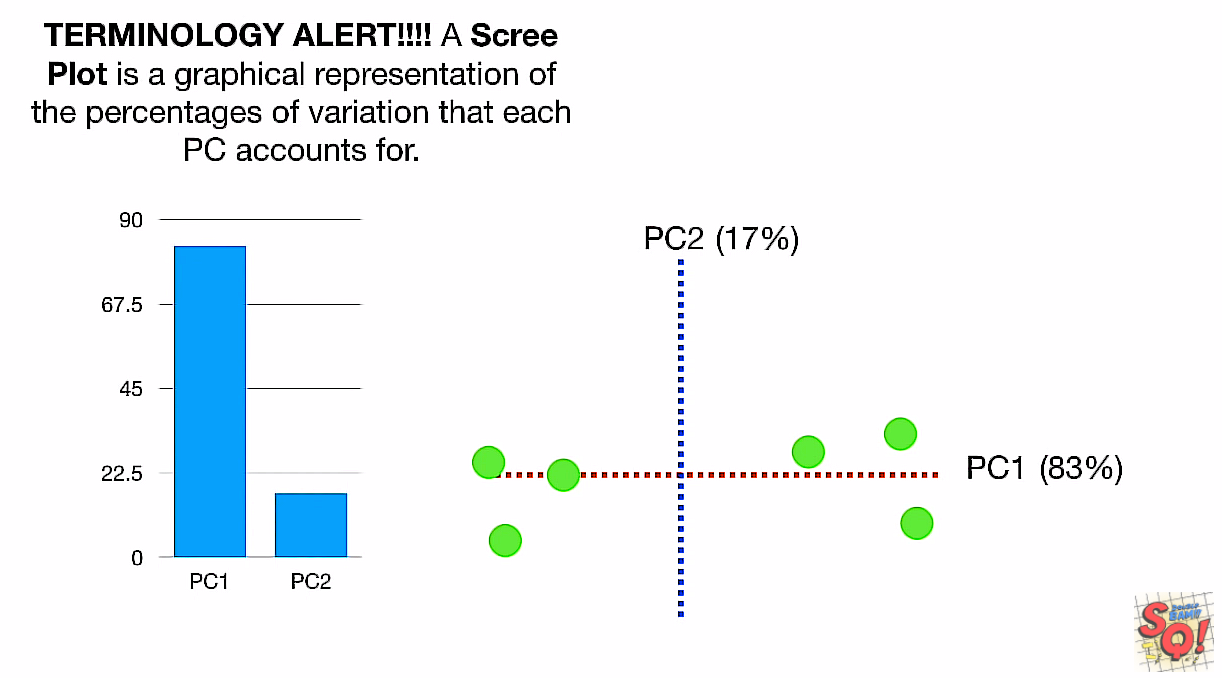

Scree Plot

不知道PC1的83%哪来的!!!(好像是用ss(distance)的比例)

降维

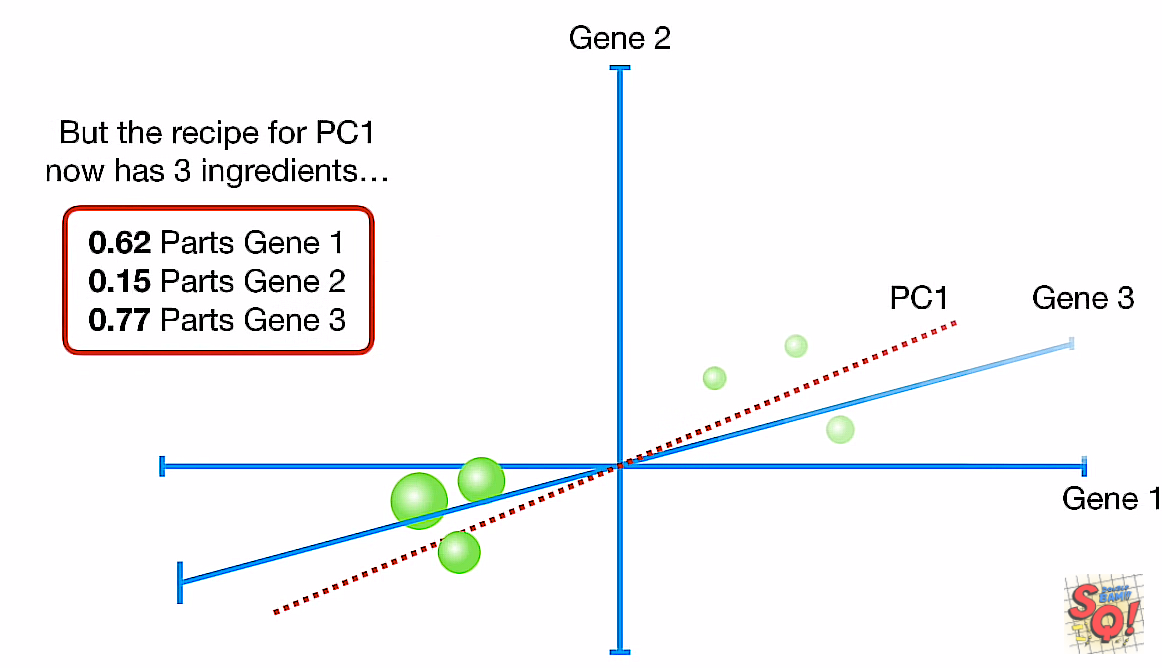

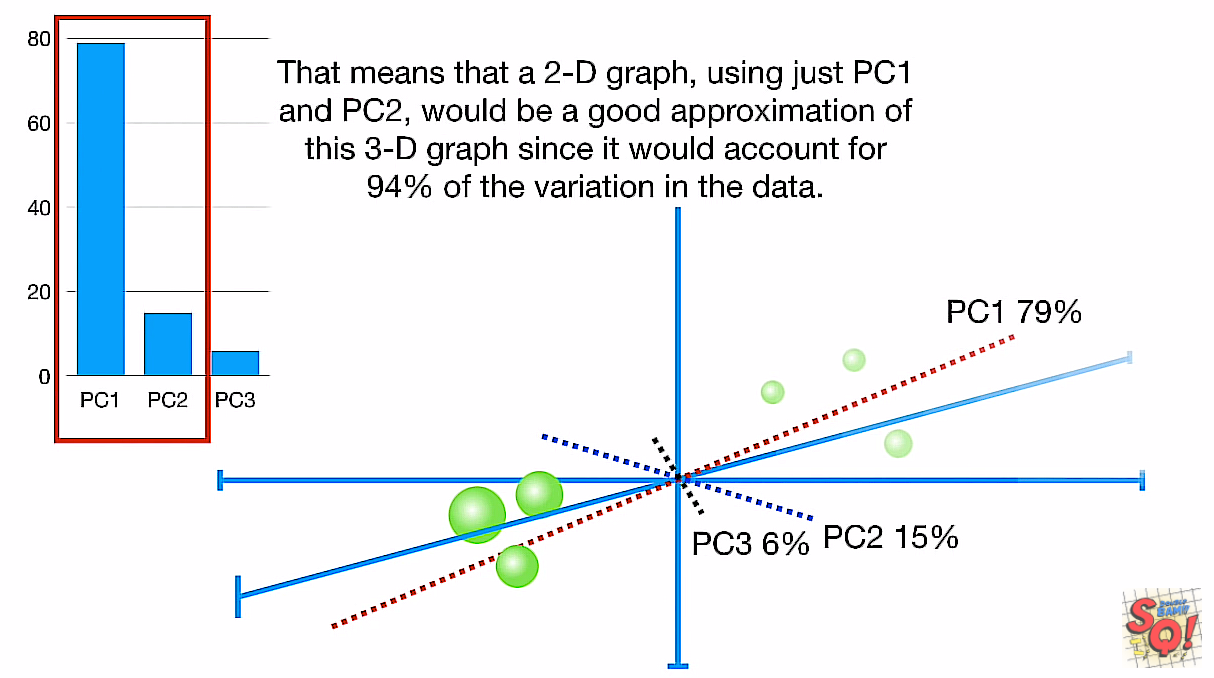

终于来到高维了,用三维举例(仍能画图)。

- 找到中点

- 移到中点

- 找到best fitting line

- 算出linear combination

- 归一,得到(0.62, 0.15, 0.77)

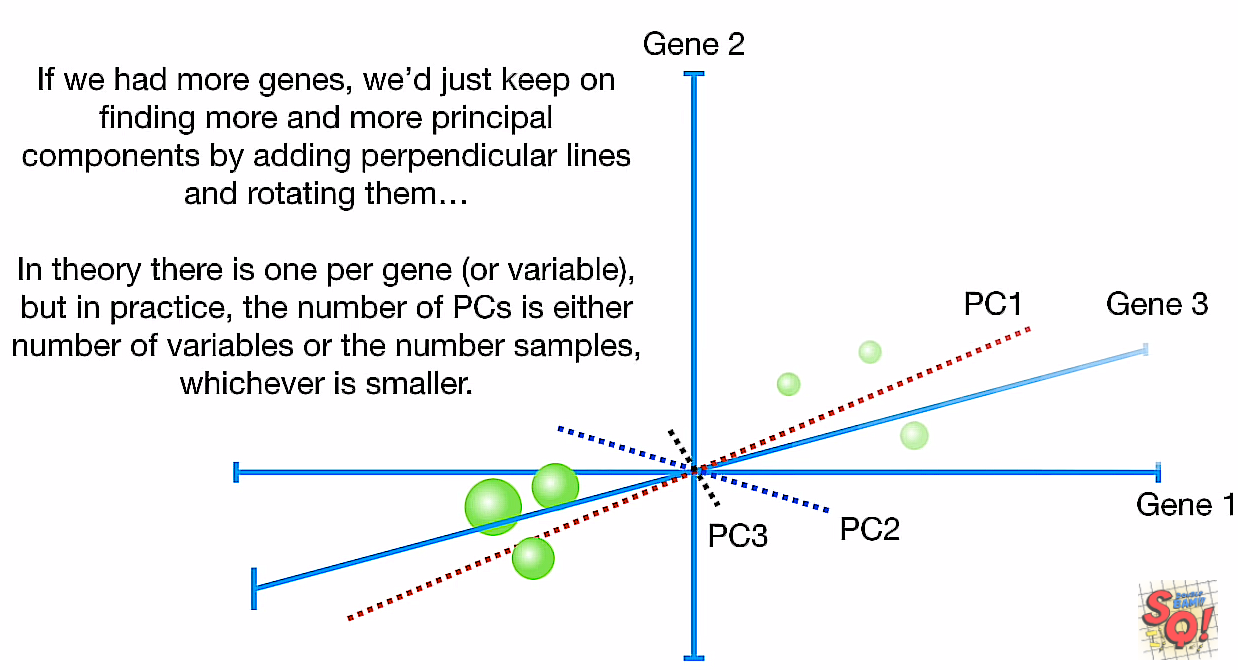

这个时候我们就要想了,PC2怎么选,不像在二维平面直接对PC1画条垂线就有了的。

没讲怎么来的,也说是best fitting line,怎么可能正好是垂直于PC1?) -> 难道是说有条件的best fitting? 比如一定要垂直于PC1?

以此类推,还能找到一条PC3,互垂于前两条(这里是讲得最糊的地方,如果是要垂直于既往的线的次优解,那么先找pc2还是pc3可能会有差别)

并且也没讲第三条线是用最大投影长度还是用最小中心距离(前面说的pc1用投影长度,pc2用中心距离)

variation又来了:

确定只需要pc1和pc2就占了大部分,就选择这两个维度来当坐标系。

确定只需要pc1和pc2就占了大部分,就选择这两个维度来当坐标系。

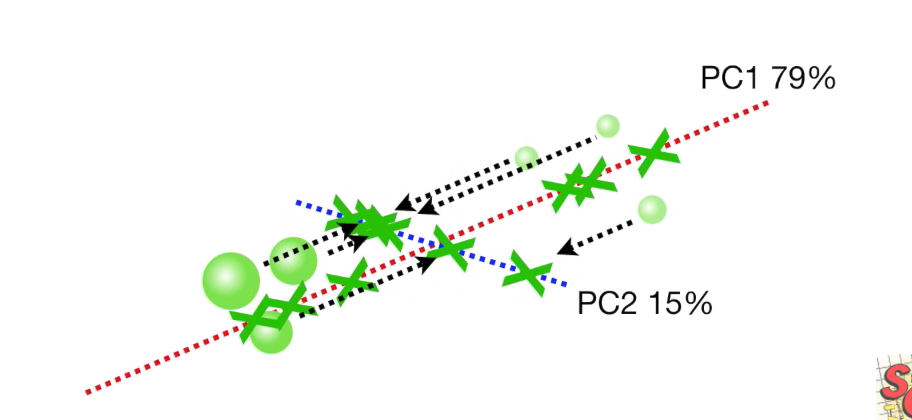

分别投影到两条轴上:

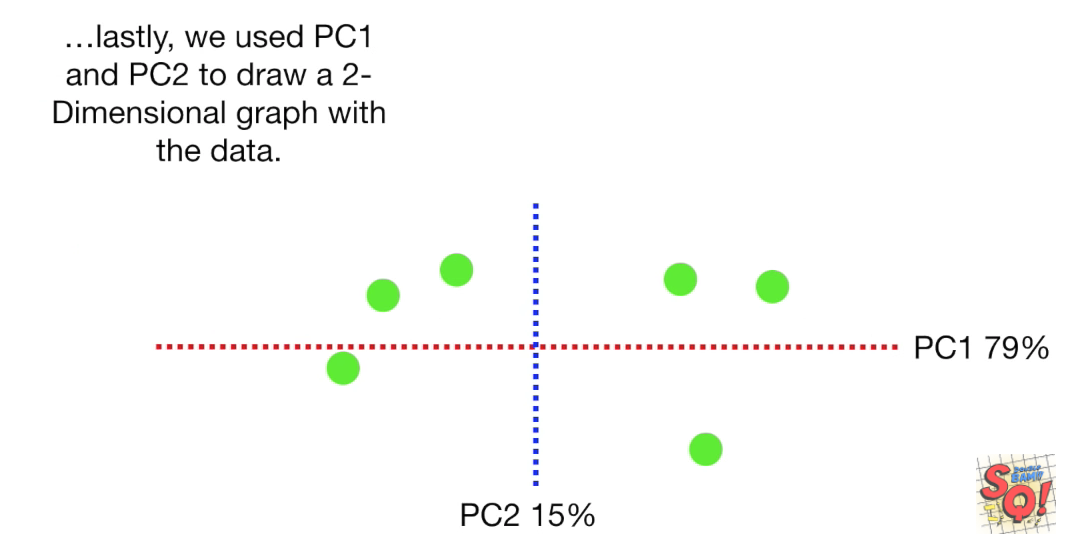

finally:

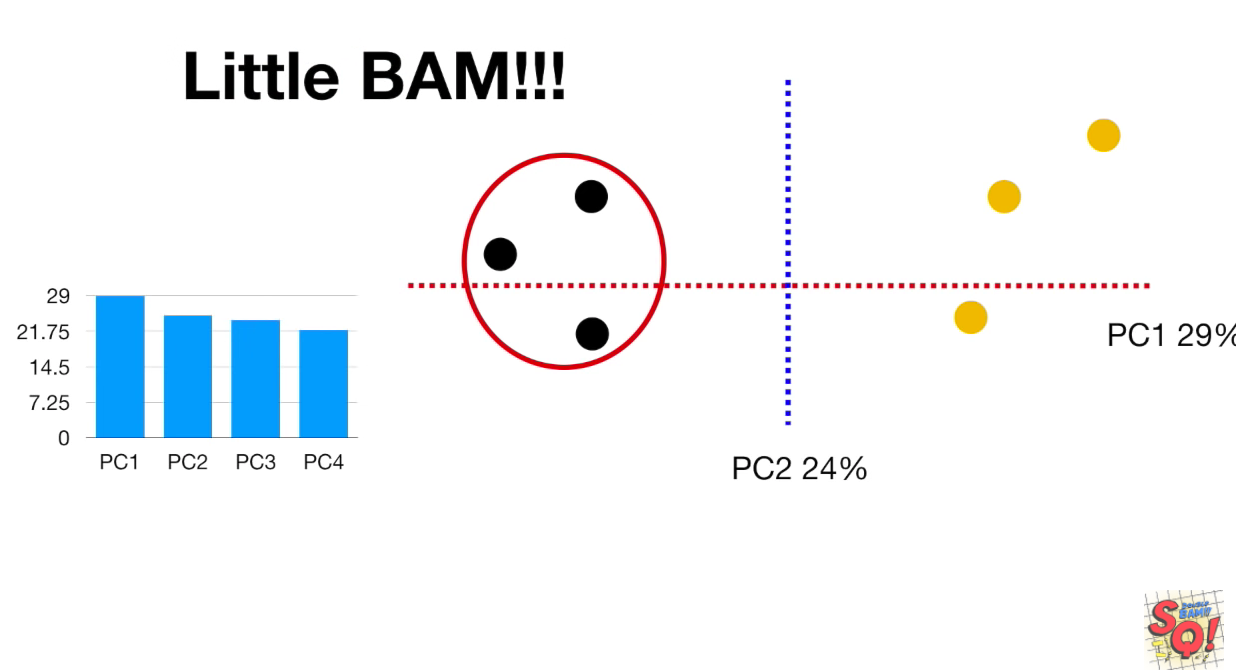

更高维

再高维就不能绘图了,然而已经不重要了。

绘图是为了帮助理解,以上的best fitting line的计算,全是通过数学(或现成的库)计算出来的,而不是绘出来的,升到4维,并没有什么变化。

如果几个pc的

variation差不多,我们还能只取前两个吗?

取了后就成了聚类的效果了。

Math

直接从数学上来解释就是把轴画在了方差最大的方向,如果是多维的,就是协方差:

- 协方差矩阵

将数据转换为只保留前N个主成分的特征空间的伪代码如下所示:

- 去除平均值

- 计算协方差矩阵

- 计算协方差矩阵的特征值和特征向量

- 将特征值排序

- 保留前N个最大的特征值对应的特征向量

- 将数据转换到上面得到的N个特征向量构建的新空间中(实现了特征压缩)

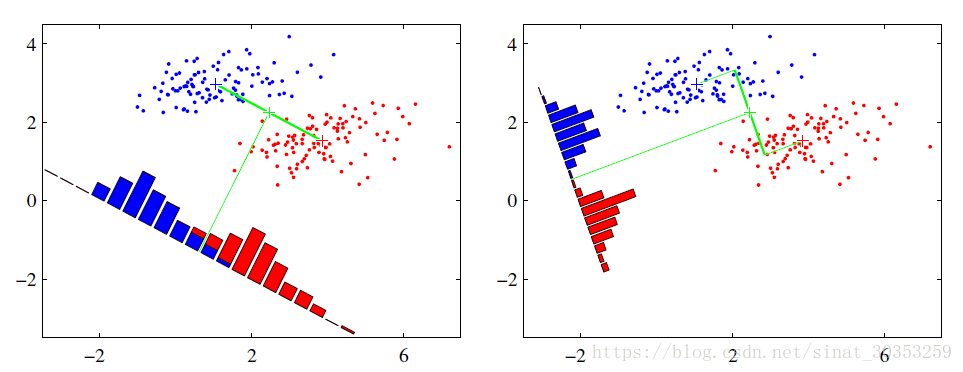

LDA

线性判别式分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)是一种监督学习的降维技术,也就是说它的数据集的每个样本是有类别输出的。这点和PCA不同。PCA是不考虑样本类别输出的无监督降维技术。LDA的思想可以用一句话概括,就是“投影后类内方差最小,类间方差最大”。

算法

...

集成学习

提升算法(AdaBoost)

AdaBoost的实现是一个渐进的过程,从一个最基础的分类器开始,每次寻找一个最能解决当前错误样本的分类器。

用加权取和(weighted sum)的方式把这个新分类器结合进已有的分类器中。

它的好处是自带了特征选择(feature selection),只使用在训练集中发现有效的特征(feature)。

这样就降低了分类时需要计算的特征数量,也在一定程度上解决了高维数据难以理解的问题。

最经典的AdaBoost实现中,它的每一个弱分类器其实就是一个决策树。这就是之前为什么说决策树是各种算法的基石。

装袋算法(Bagging)

同样是弱分类器组合的思路,相对于Boosting,其实Bagging更好理解。

它首先随机地抽取训练集(training set),以之为基础训练多个弱分类器。

然后通过取平均,或者投票(voting)的方式决定最终的分类结果。 因为它随机选取训练集的特点,Bagging可以一定程度上避免过渡拟合(overfit)。

Stacking

在多个分类器的结果上,再套一个新的分类器。这个新的分类器就基于弱分类器的分析结果,加上训练标签(training label)进行训练。一般这最后一层用的是LR。

提醒说stacking在数据挖掘竞赛的网站kaggle上很火,相信参数调得好的话还是对结果能有帮助的。